Место работы автора, адрес/электронная почта: Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Медицинский институт ; 677013, г. Якутск, ул. Ойунского, 27 ; e-mail: te.popova@s-vfu.ru, tata2504@yandex.ru ; https://www.s-vfu.ru/

Ученая степень, ученое звание: д-р мед. наук

Область научных интересов: Неврология, демиелинизирущие, нейродегенеративные заболевания, генетика

ID Автора: SPIN-код: 8755-9035, РИНЦ AuthorID: 641485

Деятельность: С 2001 г. работает в ЯГУ.

Количество страниц: 4 с.

Таппахов, А. А. Болезнь альцгеймера в Республике Саха (Якутия): реалии и ожидания / А. А. Таппахов, Т. Я. Николаева, А. М. Стручков ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Медицинский институт, Якутский научный центр комплексных медицинских проблем // Якутский медицинский журнал. - 2023. - N 4 (84). - C. 88-91. - DOI: 10.25789/YMJ.2023.84.21

DOI: 10.25789/YMJ.2023.84.21

Количество страниц: 7 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Гигиена. Санитария,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Анатомия. Физиология,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Анатомия. Физиология,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Гигиена. Санитария.

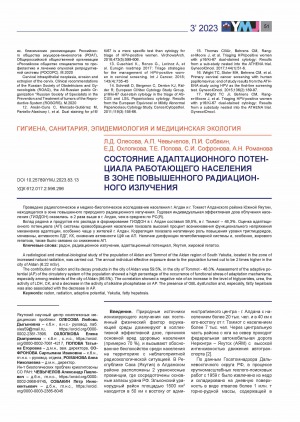

Состояние адаптационного потенциала работающего населения в зоне повышенного радиационного излучения / М. П. Кириллина,С. И. Софронова, В. М. Николаев [и др.] ; Якутский научный центр комплексных медицинских проблем, Институт биологических проблем криолитозоны // Якутский медицинский журнал. -2023. - N 3 (83). - C. 51-57. - DOI: 10.25789/YMJ.2023.83.13

DOI: 10.25789/YMJ.2023.83.13

Год выпуска: 2021

Количество страниц: 12 с.

Таппахов, А. А. Умеренные когнитивные нарушения в практике врача-невролога / А. А. Таппахов, Т. Е. Попова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. - 2022. - N 3 (28). - C. 35-45. - DOI: 10.25587/SVFU.2022.28.3.004

DOI: 10.25587/SVFU.2022.28.3.004

Количество страниц: 4 с.

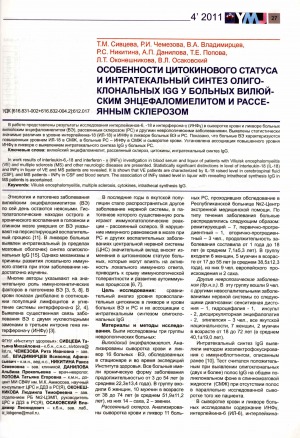

Особенности цитокинового статуса и интратекальный синтез олиго-клональных IGG у больных вилюйским энцефаломиелитом и рассеянным склерозом / Т. М. Сивцева, Р. И. Чемезова, В. А. Владимирцев [и другие ] // Якутский медицинский журнал. – 2011. – N 4 (36). – С. 27-29.

Количество страниц: 4 с.

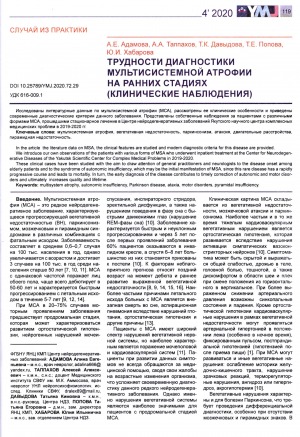

In the article the literature data on MSA, the clinical features are studied and modern diagnostic criteria for this disease are provided. We introduce our own observations of the patients with various forms of MSA who underwent inpatient treatment at the Center for Neurodegenerative Diseases of the Yakutsk Scientific Center for Complex Medical Problems in 2019-2020. These clinical cases have been studied with the aim to draw attention of general practitioners and neurologists to the disease onset among elderly patients and to the syndrome of autonomic insufficiency, which may be the initial manifestation of MSA, since this rare disease has a rapidly progressive course and leads to mortaltiy. In turn, the early diagnosis of the disease contributes to timely correction of autonomic and motor disorders and ultimately increases quality and lifetime

Трудности диагностики мультисистемной атрофии на ранних стадиях (клинические наблюдения) / А. Е. Адамова, А. А. Таппахов, Т. К. Давыдова [и другие] // Якутский медицинский журнал. — 2020. — N 4 (72). — С. 119-122

DOI: 10.25789/YMJ.2020.72.29

Количество страниц: 4 с.

Cerebral amyloid angiopathy (CAA) is a disease of the small cerebral vessels and it mostly affects older people. CAA is characterized by progressive deposition of amyloid-beta in small arteries and arteries of medium caliber, as well as in the capillaries. Sporadic amyloid angiopathy is a cause of recurrent cerebral hemorrhage and cognitive impairment in the elderly. The latest scientific researches and a case report of a patient who suffered from cerebral amyloid angiopathy were used in order to prepare this article. The diagnosis and treatment of CAA are considered

Клиническое описание пациента с церебральной амилоидной ангиопатией / А. А. Таппахов, Т. Е. Попова, М. Н. Петрова [и другие] // Якутский медицинский журнал. — 2020. — N 1 (69). — С. 42-45

DOI: 10.25789/YMJ.2020.69.10

Количество страниц: 4 с.

The diagnostics of chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP) is a difficult task, as the classical diagnostic criteria are not specific enough, the clinical picture of the disease is polymorphic, and there are no reliable biomarkers of this disease. The diagnosis is based on a characteristic clinical picture and is confirmed by the detection of the demyelinating type of peripheral nerve damage in electroneuromyography or nerve biopsy, as well as excluding other diseases that may be accompanied by a similar clinical picture. Currently, the importance of lumbar puncture in the diagnostics of CIDP is being questioned, since not all patients, especially at the outpatient level, are undergoing this procedure, and typical protein-cell dissociation in approximately 40 % of patients may not be detected, especially in the first 2 weeks from the moment of the disease. Therefore, in the diagnostics of CIDP, especially its atypical forms, they introduce such methods as computerized pallestesiometry, ultrasound examination of peripheral vessels, magnetic resonance imaging of the nerve roots, and blood testing for antibodies to viruses tropic to nervous tissue. The article deals with the clinical case of a CIDP patient, who does not have a typical protein-cell dissociation in CSF, however, other paraclinic data, characteristic of inflammatory polyneuropathies, are manifested

О возможностях параклинических методов исследования в диагностике хронической воспалительной демиелинизирующей полиневропатии: клиническое наблюдение / Т. Е. Попова, А. А. Таппахов, А. Д. Алексеева, Л. Т. Тимофеева // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия: Медицинские науки.— 2017. — N 4 (09). — С. 82-84.

Количество страниц: 4 с.

Попова, К. Е. Псориатический артрит: клиническое наблюдение / К. Е. Попова, Т. Е. Попова // Якутский медицинский журнал. — 2020. — N 2 (70). — С. 106-108. – DOI: 10.25789/YMJ.2020.70.32.

DOI: 10.25789/YMJ.2020.70.32

Количество страниц: 6 с.

The problem of autoimmune diseases is relatively young, about 50 years, but despite the short period, it has become the most relevant in modern clinical neurology. A special place among the demyelinating autoimmune disease is neuromyelitis optica. Neuromyelitis optica the second most frequent form of inflammatory, autoimmune, demyelinating disease after multiple sclerosis. In the last decade, the scientific understanding of Devic’s disease has expanded significantly. Neuromyelitis optica refers to rare, demyelinating diseases of the nervous system, while in the literature there is no precise data on the incidence and prevalence of the disease. To date, information about epidemiology is based on the results of individual studies. It is known, that the disease is more often diagnosed among people of Asian descent, in all populations women are more often ill. Neuromyelitis optica, unlike other demyelinating diseases, has a severe progressive course and quickly leads to persistent disability. To date, with the isolation of a specific marker (NMO-IgG), there are opportunities for an accurate diagnosis. This article presents a case of a recurring course of opticoneuromyelitis meeting the known diagnostic criteria, including the determination of aquaporin-4 antibodies of aquaporin 4 in serum. Timely diagnosis of the disease, taking into account some clinical features, using immunological methods (determination of oligoclonal antibodies, determination of the level of aquaporin-4 antibodies), instrumental methods (especially MRI in neuromyelitis optica), timely adequate treatment, will help reduce the likelihood of irreversible neurological deficit

Оптиконейромиелит: клиническое наблюдение / Н. Ю. Горохова, Т. Я. Николаева, Т. Е. Попова, Л. Т. Оконешникова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия: Медицинские науки.— 2018. — N 3 (12). — С. 17-21.