Количество страниц: 4 с.

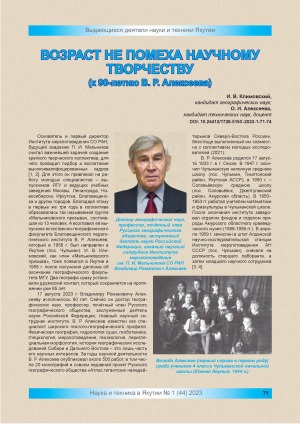

Климовский, И. В. Возраст не помеха научному творчеству (к 60-летию В. Р. Алексеева) / И. В. Климовский, О. И. Алексеева ; Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова // Наука и техника в Якутии. - 2023.- N 1 (44). - С. 71-74. - DOI: 10.24412/1728-516X-2023-1-71-74

DOI: 10.24412/1728-516X-2023-1-71-74

Количество страниц: 5 с.

Железняк, М. Н. Международная конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты / М. Н. Железняк, А. А. Куть ; Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова // Наука и техника в Якутии. - 2023. - N 1 (44). - С. 49-53. - DOI: 10.24412/1728-516X-2023-1-49-53

DOI: 10.24412/1728-516X-2023-1-49-53

Количество страниц: 5 с.

Сивцева, Н. Е. Опыт восстановления нарушенных земель на участках россыпных месторождений алмазов в Якутии / Н. Е. Сивцева, Я. Б. Легостаева, Л. П. Шадрина ; Академии наук РС(Я), Институт геологии алмаза и благородных металлов // Наука и техника в Якутии. - 2022. - N 2 (43). - С. 90-94. - DOI: 10.24412/1728-516Х-2022-2-90-94

DOI: 10.24412/1728-516Х-2022-2-90-94

Издательство: ЯФ СО АН СССР

Год выпуска: 1985

Количество страниц: 120 с.

Издательство: Гостоптехиздат

Год выпуска: 1961

Серия, номер выпуска: Труды Всесоюзного научно- исследовательского геологического института. Биостратиграфия палеозоя Сибирской платформы ; Новая серия, т. 49

Количество страниц: 356 с.

Количество страниц: 5 с.

Колымская мерзлотная трансекта : (первые результаты) / Р. Г. Сысолятин, С. В. Калиничева, А. В. Литовко [и др.] ; Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова // Наука и техника в Якутии. - 2022. - N 2 (43). - С. 28-32. - DOI: 10.24412/1728-516X-2022-2-28-32

DOI: 10.24412/1728-516X-2022-2-28-32

Количество страниц: 8 с.

Гнатюк, Г. А. К вопросу о формировании якутской городской агломерации / Г. А. Гнатюк, Ж. Ф.Дегтева, В. Ю. Кузин ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Науки о Земле". - 2023. - N 3(31). - C. 65-72. - DOI: 10.25587/SVFU.2023.31.3.008

DOI: 10.25587/SVFU.2023.31.3.008

Издательство: Наука

Год выпуска: 1988

Количество страниц: 248 с.

Количество страниц: 11 с.

Поморцев, О. А. Особенности современного потепления / О. А. Поморцев, Е. П. Кашкаров ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Международный институт исследования ритмов, штат Вашингтон, США // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Наука о Земле". - 2023. - N 3 (31). - C. 42-52. - DOI: 10.25587/SVFU.2023.31.3.006

DOI: 10.25587/SVFU.2023.31.3.006

Количество страниц: 7 с.

Поморцев, О. А. Отклик ритмоформирующих процессов на широтное положение зон их реализации / О. А. Поморцев ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Наука о Земле". - 2023. - N 3 (31). - C. 35-41. - DOI: 10.25587/SVFU.2023.31.3.004

DOI: 10.25587/SVFU.2023.31.3.004