Количество страниц: 4 с.

- Математика. Естественные науки > Общая биология. Антропология. Вирусология. Микробиология,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Ветеринария,

- НАУКА ЯКУТИИ > МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Общая биология. Антропология. Вирусология. Микробиология,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Ветеринария.

Слепцов, Е. С. Реактогенные, антигенные и иммуногенные свойства культуры из штамма B.suis 61 в опытах на морских свинках / Е. С. Слепцов, Н. В. Винокуров, Г. Г. Евграфов // Аграрный вестник Урала. – 2015, N 7 (137). – С. 32-35.

Количество страниц: 2 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Ветеринария,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Ветеринария,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство.

Применение живой слабоагглютиногенной вакцины из штамма B.abortus 82 при иммунопрофилактике бруцеллеза северных оленей / Е. С. Слепцов, Г. Г. Евграфов, Н. В. Винокуров [и др.] // Аграрный вестник Урала. – 2015, N 2 (132). – С. 26-27.

Количество страниц: 4 с.

- Математика. Естественные науки > Общая биология. Антропология. Вирусология. Микробиология,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Ветеринария,

- НАУКА ЯКУТИИ > МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Общая биология. Антропология. Вирусология. Микробиология,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Ветеринария.

Захаров, О. И. Изучение антигенных, вирулентных и иммуногенных свойств "оленьих" культур в организме лабораторных животных / О. И. Захарова, Е. С. Слепцов, Н. В. Винокуров // Аграрный вестник Урала. – 2017, N 9 (163). – С. 4-7.

Количество страниц: 4 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Ветеринария,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Ветеринария.

Захарова, О. И. Апробация иммуноферментного анализа на основе моноклональных антител при диагностике бруцеллеза северных оленей / О. И. Захарова, Е. С. Слепцов, Н. В. Винокуров // Аграрный вестник Урала. – 2017, N 11 (165). – С. 4-7.

Количество страниц: 6 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Ветеринария,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Ветеринария,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство.

Эпизоотическое состояние по бруцеллезу северных оленей в Республике Саха (Якутия) / Е. С. Слепцов, Н. В. Винокуров, В. И. Федоров [и др.] // Аграрный вестник Урала. – 2018, N 8 (175). – С. 57-61.

Количество страниц: 6 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Ветеринария,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Ветеринария.

Причины длительного неблагополучия поголовья стад по бруцеллезной инфекции северных оленей в Республике Саха (Якутия) / Е. С. Слепцов, Н. В. Винокуров, В. И. Федоров [и др.] // Аграрный вестник Урала. – 2018, N 7 (174). – С. 47-51.

Количество страниц: 6 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Ветеринария,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Ветеринария.

Усовершенствование средств и методов диагностики бруцеллеза северных оленей в условиях Якутии / Е. С. Слепцов, Н. В. Винокуров, В. И. Федоров [и др.] // Аграрный вестник Урала. – 2018, N 5 (172). – С. 54-58.

Количество страниц: 2 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Ветеринария,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Ветеринария,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство.

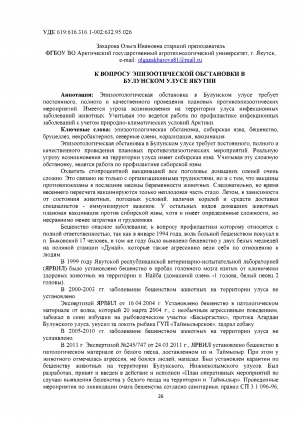

Захарова, О. И. К вопросу эпизоотической обстановки в Булунском улусе Якутии / О. И. Захарова // Проблемы ветеринарии Республики Саха (Якутия) : сборник материалов научно-методической конференции факультета ветеринарной медицины, посвященной 65-летию высшего аграрного образования Республики Саха (Якутия), Якутск, 20 апреля 2021 г. / под редакцией М. Н. Сидорова. - Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. - С. 26-27

Количество страниц: 4 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Ветеринария,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Ветеринария,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство.

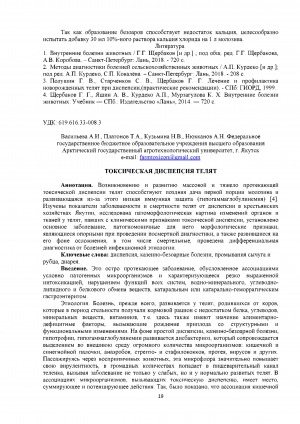

Токсическая диспепсия телят / А. И. Васильева, Т. А. Платонов, Н. В. Кузьмина [и др.] // Проблемы ветеринарии Республики Саха (Якутия) : сборник материалов научно-методической конференции факультета ветеринарной медицины, посвященной 65-летию высшего аграрного образования Республики Саха (Якутия), Якутск, 20 апреля 2021 г. / под редакцией М. Н. Сидорова. - Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. - С. 19-21

Количество страниц: 4 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Ветеринария,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина > Ветеринария.

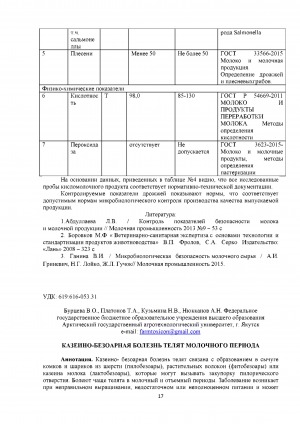

Казеино-безоарная болезнь телят молочного периода / В. О. Бурцева, Т. А. Платонов, Н. В. Кузьмина [и др.] // Проблемы ветеринарии Республики Саха (Якутия) : сборник материалов научно-методической конференции факультета ветеринарной медицины, посвященной 65-летию высшего аграрного образования Республики Саха (Якутия), Якутск, 20 апреля 2021 г. / под редакцией М. Н. Сидорова. - Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. - С. 17-19