Отраслевые подборки (УДК)

Издания подборки 1 - 10 из 181

- Книга (5967)

- Газета (53)

- Журнал (313)

- Автореферат диссертации (576)

- Изоиздание (51)

- Аудиоиздание (42)

- Видеоиздание (270)

- Картографическое издание (5)

- Неопубликованный документ (610)

- Нотное издание (17)

- Фотография (26)

- Статья (3655)

- Библиографический указатель (89)

- Словарь (12)

- Календарь (7)

- Брошюра (144)

- Буклет (38)

- Электронное издание (2)

- 3D-модель (22)

- Грампластинка (13)

- Веб-архив (2599)

- Бурятский (3)

- Чукотский (9)

- Долганский (2)

- Английский (242)

- Эскимоский (3)

- Эвенкийский (11)

- Эвенский (86)

- Французский (17)

- Немецкий (7)

- Хантыйский (1)

- Киргизский (1)

- Корейский (1)

- Мансийский (1)

- Нанайский (1)

- Ненецкий (4)

- Нганасанский (1)

- Нивхский (1)

- Старорусский (16)

- Польский (6)

- Русский (12395)

- Латинская графика (114)

- Испанский (2)

- Таджикский (1)

- Тунгусский (5)

- Турецкий (5)

- Ульчский (1)

- Узбекский (1)

- Якутский (1555)

- Юкагирский (16)

- Не указан (4)

- Литературно-художественные издания (670)

- Официальные издания (1314)

- Научные издания (5085)

- Научно-популярные издания (2210)

- Информационные издания (3369)

- Справочные издания (66)

- Учебные издания (1030)

- Производственно-практические издания (36)

- Массово-политические издания (671)

- Изобразительное издание (56)

Год выпуска: 2024

Борисова Раиса Яковлевна, род Бута, родилась 15 ноября 1932 в поселке Гонам Алданского района Якутской АССР. Исполнительница народных песен и хороводных запевов. Разговаривала на эвенкийском, якутском и русском языках

Год выпуска: 2024

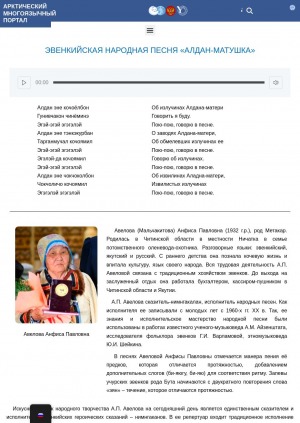

В записи песня А. П. Авеловой, сказителя-нимнгакалан, исполнителя народных песен

Год выпуска: 2024

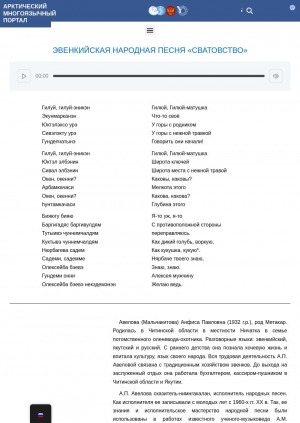

В записи песня А. П. Авеловой, сказителя-нимнгакалан, исполнителя народных песен

Авторы:

Srivastava Priya ,

Шривастава Прия

Год выпуска: 2017

О жизни в Оймяконском районе, Якутия

Авторы:

Srivastava Priya ,

Шривастава Прия

Год выпуска: 2018

О жизни в самом холодном районе Якутии - Оймяконском

Авторы:

O'Hare Sean ,

О Харе Шон

Год выпуска: 2013

О жизни самом холодном районе Якутии - Оймяконском

Автор:

Zhirkova Zoya S.

Год выпуска: 2013

This article discusses an actual problem of designing the development system of rural schools; factors of implementation of the development project for rural schools. It presents an example of the organization of educational activities in rural schools with specific living conditions, people’s work, peculiarities of micro environment of the North, as well as the interaction of institutions in the sociocultural sphere

В данной статье рассмотрена актуальная проблема проектирования системы развития сельских образовательных учреждений; факторы реализации проекта развития сельских школ; представлен пример организации образовательной деятельности в сельских школах с учетом специфики быта, труда жителей, особенностей микросреды Севера, а также сетевого взаимодействия учреждений социокультурной сферы

В данной статье рассмотрена актуальная проблема проектирования системы развития сельских образовательных учреждений; факторы реализации проекта развития сельских школ; представлен пример организации образовательной деятельности в сельских школах с учетом специфики быта, труда жителей, особенностей микросреды Севера, а также сетевого взаимодействия учреждений социокультурной сферы

Автор:

Razumovskaya Veronica A.

Год выпуска: 2016

Serving as bearers of unique cultural symbols and codes on the one hand, and as instruments for archiving and generating of the cultural information and memory on the other, fairy-tales represent distinctive objects of non-material cultures belonging to indigenous peoples of the North. The evident Arctic vector in the modern cultorological studies and tendencies for cross-cultural interaction on the global scale determine addressing to fairy-tales as to objects of literary translation. In some cases fairy-tales function as translation hyper-units concerning which translators take decisions on translating. Cultural, lingual and semiotic features of Arctic indigenous peoples’ афшкн-tales require the implementation of culture-oriented translation strategies used on the basis of complementary approach

Как носители уникальных культурных символов и кодов, а также как средства архивирования и генерирования культурной информации и памяти, сказки являются уникальными объектами нематериальных культур коренных и малочисленных северных народов. Очевидный арктический вектор современных культурологических исследований и тенденции к межкультурному взаимодействию в глобальном масштабе определяют обращение к сказкам как к объектам и художественного перевода. В ряде случаев сказки выступают гиперединицами перевода, относительно которых принимается решение на перевод. Культурные, языковые и семиотические особенности текстов сказок народов Арктики требуют применения культуроориентированных стратегий перевода, используемых на основе комплементарного подхода

Как носители уникальных культурных символов и кодов, а также как средства архивирования и генерирования культурной информации и памяти, сказки являются уникальными объектами нематериальных культур коренных и малочисленных северных народов. Очевидный арктический вектор современных культурологических исследований и тенденции к межкультурному взаимодействию в глобальном масштабе определяют обращение к сказкам как к объектам и художественного перевода. В ряде случаев сказки выступают гиперединицами перевода, относительно которых принимается решение на перевод. Культурные, языковые и семиотические особенности текстов сказок народов Арктики требуют применения культуроориентированных стратегий перевода, используемых на основе комплементарного подхода

Авторы:

Bereziuk Svetlana V. ,

Koptseva Natalia P. ,

Fil’ko Antonina I.

Год выпуска: 2020

This article discusses the features of the emergence and strengthening of social ties in the studies of Russian scientists and their foreign colleagues. The main emphasis is made on the research studying these processes in the modern information environment. Fora complete insight of the issue, the concepts of “social ties”and “information environment”, as well as their featuring in monographs and scientific articles are studied in the article. The article summarises domestic and foreign studies in this area regarding migrants and indigenous peoples. The features of the formation of social ties with relatives living remotely and fellow countrymen living in the same environment are specified. The features of expanding social ties through mobile phones and Internet communications are emphasised

В данной статье рассматривается отражение особенностей возникновения и закрепления социальных связей в работах российских ученых и зарубежных коллег. Основной акцент делается на исследованиях протекания данных процессов в современной информационной среде. Для полного понимания вопроса в статье разбираются понятия "социальные связи" и "информационная среда", а также их отражение в монографиях и научных статьях. Обобщаются отечественные и зарубежные исследования в данной области касательно мигрантов и представителей коренных малочисленных народов. Отмечаются особенности формирования социальных связей с родственниками, проживающими отдаленно,и земляками, проживающими в той же среде. Выделяются особенности расширения социальных связей посредством мобильных телефонов и коммуникаций в интернете

В данной статье рассматривается отражение особенностей возникновения и закрепления социальных связей в работах российских ученых и зарубежных коллег. Основной акцент делается на исследованиях протекания данных процессов в современной информационной среде. Для полного понимания вопроса в статье разбираются понятия "социальные связи" и "информационная среда", а также их отражение в монографиях и научных статьях. Обобщаются отечественные и зарубежные исследования в данной области касательно мигрантов и представителей коренных малочисленных народов. Отмечаются особенности формирования социальных связей с родственниками, проживающими отдаленно,и земляками, проживающими в той же среде. Выделяются особенности расширения социальных связей посредством мобильных телефонов и коммуникаций в интернете

Авторы:

Kurbatova Margarita V. ,

Donova Inna V.

Год выпуска: 2019

Currently, attention to regional economies of resource type is on the rise. Many papers dealing the “resource curse” problem discuss the mechanisms forming a trap of human capital underdevelopment. This article is an attempt to find out whether resource dependence of the region affects the development of regional higher education systems and the characteristics of high-quality accumulated human capital. The basis for this study is a fuzzy typology of the Russian regions based on two indicators: the share of extractive industries in GRP, the ratio of the shares of extractive and manufacturing industries, and the calculation of a comprehensive assessment of resource dependence (on the scale from 0 to 10). The calculations made it possible to identify 27 resource-type regions. The authors analyzed the indicators of the educational level of the employed population and the peculiarities of its use (accumulated human capital), the number of university students (human capital flow), as well as dependence of the reduction in the number of academic staff and growth in their salaries on the level of the region’s resource dependence. The study found dependence in the use of high-quality human capital on the resource specialization of the regions. It is manifested in a fairly high educational level of the workforce employed in mining industries and in the public sector, as well as with specialized training. Moreover, based on the levels of changes in the number of faculty and growth of their salaries, it is possible to observe an increase in the uneven development of the education systems of the resource-type regions, deepening differentiation of universities downshifting most of them towards the periphery of the educational space with a shortage of human and other resources

В настоящее время усиливается внимание к региональным экономикам ресурсного типа. В рамках изучения проблемы "ресурсного проклятия" во многих работах рассматриваются механизмы возникновения ловушки недоразвития человеческого капитала. В статье предпринята попытка выявить, зависит ли от уровня ресурсности региона развитие региональных систем высшего образования и характеристики накопленного человеческого капитала высокого уровня. Исследование основано на проведенной нечеткой типологизации регионов России по двум показателям: доле добывающих отраслей в ВРП и соотношению долей добывающих, обрабатывающих отраслей и расчета комплексной оценки ресурсной зависимости (по шкале от 0 до 10). Проведенные расчеты позволили выделить 27 ресурсных регионов. Из них было выделено 7 регионов очень высокого уровня ресурсной ориентированности, 6 регионов высокого уровня, 11 регионов среднего уровня, а также 3 региона с преобладанием добывающих отраслей над обрабатывающими при средней доле добывающих отраслей в ВРП. Были проанализированы показатели образовательного уровня занятого населения и специфика его использования (накопленный человеческий капитал), численности студентов вузов (поток человеческого капитала), а также зависимость от уровня ресурсности региона сокращения численности преподавателей и роста их зарплат. Обнаружена зависимость характера использования человеческого капитала высокого уровня от ресурсной специализации регионов. Она проявляется в достаточно высоком образовательном уровне рабочей силы, занятой в добывающих отраслях и в бюджетном секторе и имеющей специальную профессиональную подготовку (т.е. работающих в соответствии с дипломом). При этом по параметрам изменения численности ППС и роста их зарплат можно констатировать усиление неравномерности развития образовательных систем регионов ресурсного типа, рост дифференциации вузов и вытеснение большинства из них на периферию образовательного пространства с дефицитом кадрового потенциала и других ресурсов

В настоящее время усиливается внимание к региональным экономикам ресурсного типа. В рамках изучения проблемы "ресурсного проклятия" во многих работах рассматриваются механизмы возникновения ловушки недоразвития человеческого капитала. В статье предпринята попытка выявить, зависит ли от уровня ресурсности региона развитие региональных систем высшего образования и характеристики накопленного человеческого капитала высокого уровня. Исследование основано на проведенной нечеткой типологизации регионов России по двум показателям: доле добывающих отраслей в ВРП и соотношению долей добывающих, обрабатывающих отраслей и расчета комплексной оценки ресурсной зависимости (по шкале от 0 до 10). Проведенные расчеты позволили выделить 27 ресурсных регионов. Из них было выделено 7 регионов очень высокого уровня ресурсной ориентированности, 6 регионов высокого уровня, 11 регионов среднего уровня, а также 3 региона с преобладанием добывающих отраслей над обрабатывающими при средней доле добывающих отраслей в ВРП. Были проанализированы показатели образовательного уровня занятого населения и специфика его использования (накопленный человеческий капитал), численности студентов вузов (поток человеческого капитала), а также зависимость от уровня ресурсности региона сокращения численности преподавателей и роста их зарплат. Обнаружена зависимость характера использования человеческого капитала высокого уровня от ресурсной специализации регионов. Она проявляется в достаточно высоком образовательном уровне рабочей силы, занятой в добывающих отраслях и в бюджетном секторе и имеющей специальную профессиональную подготовку (т.е. работающих в соответствии с дипломом). При этом по параметрам изменения численности ППС и роста их зарплат можно констатировать усиление неравномерности развития образовательных систем регионов ресурсного типа, рост дифференциации вузов и вытеснение большинства из них на периферию образовательного пространства с дефицитом кадрового потенциала и других ресурсов