- Книга (1409)

- Газета (10)

- Журнал (145)

- Автореферат диссертации (38)

- Изоиздание (1)

- Аудиоиздание (31)

- Видеоиздание (281)

- Неопубликованный документ (4)

- Нотное издание (9)

- Фотография (12)

- Статья (240)

- Библиографический указатель (41)

- Словарь (74)

- Календарь (1)

- Брошюра (23)

- Буклет (5)

- Электронное издание (2)

- 3D-модель (1)

- Грампластинка (6)

- Веб-архив (240)

- Чукотский (23)

- Долганский (11)

- Английский (8)

- Эскимоский (3)

- Эвенкийский (68)

- Эвенский (191)

- Французский (1)

- Хантыйский (2)

- Корякский (3)

- Мансийский (2)

- Нанайский (7)

- Ненецкий (5)

- Нганасанский (2)

- Нивхский (6)

- Старорусский (2)

- Русский (1971)

- Латинская графика (3)

- Тунгусский (7)

- Якутский (216)

- Юкагирский (42)

- Не указан (1)

- Литературно-художественные издания (639)

- Официальные издания (7)

- Научные издания (585)

- Научно-популярные издания (549)

- Информационные издания (353)

- Справочные издания (88)

- Учебные издания (319)

- Производственно-практические издания (3)

- Массово-политические издания (15)

- Изобразительное издание (14)

Ответственность: Пахомова Любовь Семеновна (Научный руководитель)

Количество страниц: 4 с.

- Общественные науки. Образование > Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга > Организация досуга,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга,

- КНИГАКАН > Все народы > Чукчи (палеоазиатская группа языков) > Общественные науки.

Шеломова, В. И. Особенности Арктического туризма в Чукотке / В. И. Шеломова ; научный руководитель Л. С. Пахомова // География и краеведение в Якутии и сопредельных территориях Сибири и Дальнего Востока : материалы II Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию Якутской Автономной Советской Социалистической Республики (ЯАССР), г. Якутск, 25–26 марта 2022 г. / [редакционная коллегия: Л. С. Пахомова, А. Н. Саввинова, О. М. Кривошапкина и др. ; авторы предисловия: Ж. Ф. Дегтева, Л. С. Пахомова]. - Якутск : Издательский дом СВФУ, 2022. - С. 212-214

Количество страниц: 6 с.

Межрегиональные связи соседствующих районов (на примере Нижнеколымского улуса Республики Саха (Якутия) и Билибинского района Чукотского автономного округа) / А. С. Федорова, А. П. Итегелова, А. Н. Саввинова [и др.] // География и краеведение в Якутии и сопредельных территориях Сибири и Дальнего Востока : материалы II Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию Якутской Автономной Советской Социалистической Республики (ЯАССР), г. Якутск, 25–26 марта 2022 г. / [редакционная коллегия: Л. С. Пахомова, А. Н. Саввинова, О. М. Кривошапкина и др. ; авторы предисловия: Ж. Ф. Дегтева, Л. С. Пахомова]. - Якутск : Издательский дом СВФУ, 2022. - С. 150-155

Издательство: Бичик

Год выпуска: 2007

Серия, номер выпуска: Улусы Республики Саха (Якутия)

Количество страниц: 367 с.

- Улусы (районы) Республики Саха (Якутия) > Томпонский район > О районе,

- Топонимы Якутии > По родным местам: топонимика улусов,

- Топонимы Якутии > Топонимика Якутии: эвенские и эвенкийские корни,

- Экономика Севера > Экономика сельского хозяйства,

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвены (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Общественные науки,

- ШКОЛА > Школьнику > География > География Якутии,

- ШКОЛА > Школьнику > История > История Якутии.

Издательство: Современник

Год выпуска: 1986

Количество страниц: 223 с.

- Языкознание. Филология. Художественная литература,

- ШКОЛА > Школьнику > Литература > Якутская литература > 7 класс,

- ШКОЛА > Школьнику > Литература > Якутская литература > 8 класс,

- ШКОЛА > Школьнику > Литература > Якутская литература > 9 класс,

- ШКОЛА > Школьнику > Литература > Литература коренных малочисленных народов Севера,

- ШКОЛА > Педагогу > Литература для внеклассного чтения > Среднее образование,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвены (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Художественная литература. Поэзия.

Год выпуска: 2000

Количество страниц: 76 с.

Издательство: Лениздат

Год выпуска: 1972

Количество страниц: 108 с.

- Языкознание. Филология. Художественная литература,

- ШКОЛА > Школьнику > Литература > Литература коренных малочисленных народов Севера,

- ШКОЛА > Педагогу > Литература для внеклассного чтения > Основное образование,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвены (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Художественная литература. Поэзия.

Количество страниц: 6 с.

- Русское Устье - заполярный феномен старорусской культуры > Русское Устье: история, исследования,

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История > Историческая наука. Историография > История Якутии > Якутия в XVI-XVIII вв.,

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История > Историческая наука. Историография > История Якутии > Якутия в XIX в.,

- НАУКА ЯКУТИИ > КРАЕВЕДЕНИЕ. ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ > Историческая наука. Историография > Всеобщая история > История Якутии,

- КНИГАКАН > Все народы > Русские старожилы. Русскоустьинцы (славянская группа языков) > География. История.

Никитина, С. Е. Русские в устье реки Индигирки: коммуникативные практики по административному обустройству мещанского общества в XIX вв. / С. Е. Никитина // Социально-экономическое развитие Северо-Востока России в XIX - начале XXI вв.: исторический опыт, дискуссии, новые подходы : сборник научных статей / ответственный редактор доктор исторических наук С. И. Боякова ; [cоставитель А. И. Архипова ; рецензенты: И. И. Подойницына, Е. П. Антонов]. - Якутск : ИГИиПМНС СО РАН, 2021. - С. 27-32

DOI: 10.25693/SVR_Sb21_5

Количество страниц: 6 с.

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Литература. Литературоведение > Критика как литературный жанр. Критические статьи. Литературные обзоры,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Литература. Литературоведение,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвенки (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Литературоведение,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвены (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Литературоведение,

- КНИГАКАН > Все народы > Юкагиры (палеоазиатская группа языков) > Литературоведение.

Бурцева, Ж. В. К вопросу о северной идентичности в литературном тексте: на примере творчества Т. Одулока, А. Кривошапкина, Г. Кэптукэ / Ж. В. Бурцева // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Вопросы национальных литератур". - 2022. - N 2 (06). - С. 5-10.

DOI: 10.25587/litteraesvfu.2022.57.63.001

Количество страниц: 4 с.

Яковлева, М. П. Обучение сказительскому искусству у эвенков / М. П. Яковлева // Современные проблемы науки и образования : журнал. - 2014, N 6. - С. 1328-1331.

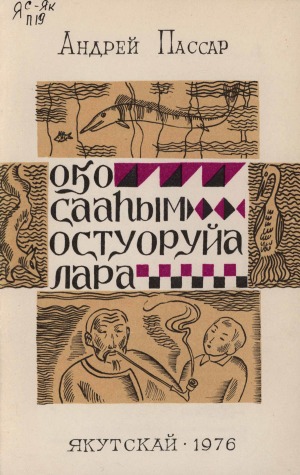

Издательство: Кн. издательство

Год выпуска: 1976

Количество страниц: 44 с.

- Сказочный мир > Сказки народов Севера и авторские сказки,

- Сказки Северного сияния,

- Удивительный мир природы > В мире пернатых друзей,

- Загляни в мир природы! > Мир вокруг нас,

- Загляни в мир природы! > Крылатые соседи, пернатые друзья,

- Удивительный мир природы > Мир живой природы > Рассказы и сказки,

- Языкознание. Филология. Художественная литература,

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История,

- ШКОЛА > Школьнику > Литература > Литература коренных малочисленных народов Севера,

- ШКОЛА > Педагогу > Преподавание дисциплин > Литература > Литература КМНС,

- ШКОЛА > Педагогу > Преподавание дисциплин > Литература > Якутская литература,

- ШКОЛА > Школьнику > Литература > Якутская литература > Начальные классы,

- ШКОЛА > Педагогу > Литература для внеклассного чтения > Начальное образование,

- КНИГАКАН > Все народы > Нанайцы (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Художественная литература.